Wie werden eigentlich die Anlagen eines energietechnischen „Quartiers“ ausgewählt?

In jüngster Zeit ist das Interesse an neuartigen Konzepten für den gemeinsamen Betrieb energietechnischer Anlagen in städtischen Gebieten stark gestiegen, da ein koordinierter Anlagenbetrieb das Potenzial hat, die Dekarbonisierung zu unterstützen, die Flexibilität des Stromnetzes zu verbessern und die Energiegerechtigkeit zu fördern. Solche Gruppen umfassen mehrere Anlagen, sind jedoch in der räumlichen Ausdehnung kleiner als Städte. Beispiele hierfür sind Erneuerbare-Energien-Gemeinschaften (Renewable Energy Communities) und energiepositive Quartiere (Positive Energy Districts).

Wir haben uns wissenschaftliche Publikationen zu energietechnischen Quartieren angesehen und untersucht, nach welcher Gruppierungslogik die Anlagen in diesen ausgewählt wurden. Dabei wurden systematisch Gruppierungslogiken aus der Energietechnik sowie aus den Disziplinen Stadtplanung und Sozialwissenschaften identifiziert und beschrieben.

Die Ergebnisse zeigen, dass zahlreiche Publikationen interdisziplinäre Terminologien wie etwa „Quartier“ verwenden, jedoch auf etablierte Gruppierungslogiken aus dem Energiebereich zurückgreifen. Diese Gruppierungslogiken aus der Energietechnik basieren entweder auf der elektrischen Netzhierarchie (Bsp. Anlagen unterhalb desselben Ortsnetztransformators oder entlang einer gemeinsamen Mittelspannungsleitung) oder auf energiewirtschaftlichen Kriterien (Bsp. Zugehörigkeit zu privaten Netzgebieten oder Zugehörigkeit zu einer gemeinsamen Unterbilanzgruppe), auf dem Anschluss an ein gemeinsames Wärme- oder Kältenetze oder der Zugehörigkeit zu einem Neubaugebiet.

Im Gegensatz dazu werden Anlagengruppierungslogiken aus der Stadtplanung und den Sozialwissenschaften, die räumliche und soziale Kriterien verwenden, nach wie vor wenig genutzt, und ihnen fehlt eine systematische Bewertung für energietechnische Anwendungen. Ein Grund dafür ist, dass in Deutschland Quartiere als Aggregationseinheit für Statistiken und Stadtentwicklung bisher nicht etabliert sind. Das muss nicht so sein, wie der internationale Blick zeigt. Zahlreiche Länder haben ihr gesamtes Staatsgebiet in Quartierseinheiten eingeteilt. Beispiele sind die IRIS-Einheiten in Frankreich, Buurten in den Niederlanden oder Census Blocks in den Vereinigten Staaten von Amerika.

Zukünftige Arbeiten sollten Betriebsstrategien untersuchen, die Anlagen entlang dieser interdisziplinären Grenzen zusammenfassen. Ein Vorteil dieser Grenzen ist deren öffentliche Verfügbarkeit. Demgegenüber hat sich gezeigt, dass es nicht reicht, den Energieaustausch nur als Kupferplatte zu denken, und dass daher die Auswirkungen solcher Anlagengruppierungen auf die Infrastruktur wie auf die Stromnetzte untersucht werden müssen.

Es kann sich als sinnvoll erweisen, den Anlagenbetrieb weiterhin auf altbekannten energietechnischen Gruppen beizubehalten. Beispielsweise können alle unter einem Ortsnetztransformator liegenden Anlagen gemeinsam optimiert werden. In diesem Fall muss künftig jedoch vorsichtiger mit dem Begriff „Quartier“ umgegangen werden. Es muss deutlich gemacht werden, welcher Aspekt eines jeweiligen Projekts interdisziplinär ist, beispielsweise eine nachbarschaftliche Finanzierung. Gleichzeitig sollte klar beschrieben werden, nach welchen Regeln die Anlagengruppierung vorgenommen wurde. Effekte, die aus dem gemeinsamen Anlagenbetrieb resultieren, wie etwa eine reduzierte Netzbelastung, dürfen dann nicht der Interdisziplinarität zugeschrieben werden.

Die Autoren: Johannes Galenzowski, Simon Waczowicz, Hüseyin K. Çakmak, Erfan Tajalli-Ardekani, Sebastian Beichter, Ömer Ekin, Ralf Mikut, Veit Hagenmeyer

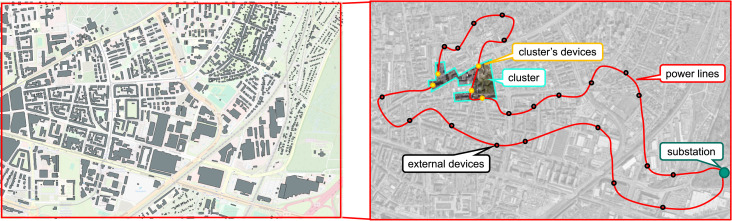

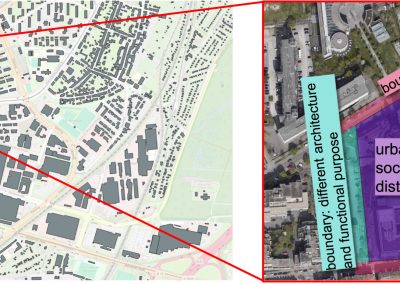

Visualisierung von Quartiersgrenzen aus Stadtplanung und Sozialwissenschaften (Quelle: KIT)

Konzeptionelles Beispiel für die interdisziplinäre Abgrenzung einer Anlagengruppe: Gemäß der Definition der Stadtplanung und der Sozialwissenschaften wird ein Quartier und seine enthaltenen energietechnischen Anlagen durch wichtige äußere Grenzen (Straßen, Straßenbahnlinien und Grünstreifen) abgegrenzt, die das Stadtgefüge unterbrechen, während das Innere durch homogene Merkmale wie einheitliche Gebäudetypen und funktionale Kohärenz gekennzeichnet ist.

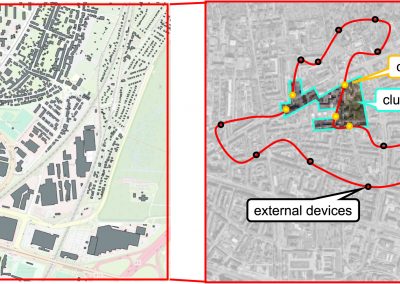

Praxisbeispiel Karlsruhe (Quelle: KIT)

Ein Beispiel aus der Praxis in Karlsruhe: Die Abbildung zeigt Mittelspannungsleitungen, die vom Umspannwerk zu den Anlagen der Anlagengruppe sowie zu externen Anlagen führen. Die Kreise stehen für einzelne Ortsnetztransformatoren und die daran angeschlossenen Anlagen . Bemerkenswert ist, dass beim Energieaustausch zwischen den Anlagen der Anlagengruppe die Netzwerktopologie einen Stromfluss außerhalb dieser Gruppe erzeugt – sogar über das Umspannwerk hinweg –, was die Notwendigkeit unterstreicht, die weiterreichenden Auswirkungen des Betriebs einer Anlagengruppe auf die umliegende Infrastruktur zu untersuchen.